「権利・勤務条件」の目次> Ⅲ 育児休業等 > p29

(1) 育児休業(育休)(無給)

○制度の概要

生後3年未満の子を養育する職員が、育児のため、請求により休業できる制度

※ 原則2回まで取得可能。

子の出生後8週間以内の育児休業であれば、さらに2回取得可能。

○対象者

3歳に満たない子を養育する職員

※ 配偶者が専業主婦(夫)や、青休中であっても取得可能

※ 子の範囲はp.55参照

○承認期間

育児休業請求に係る子の出生から3歳に達する日までの間で必要な期間

※ ただし、産後休暇を取得している者は、産後休暇の終了後から当該請求に係る子の出生から3歳に達するまでの間において必要な期間

○給与の取扱い 無給

○手続き

(1) 請求の手続き

① 請求

育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業を始めようとする日の概ね1月前(子の出生後8週間以内の育児休業の場合は概ね2週間前まで)までに、校園長に対し、「育児休業承認請求書」を提出するものとする。

② 提出書類

①の請求にあたっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

ア 請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類(住民票等)

イ その他校園長が必要と認める場合にあっては、必要な書類

(2)再度の育児休業の請求

再度の育児休業の承認又は期間の延長の承認を受けようとする職員は、当初の請求に準じ、校園長に対し、「育児休業承認請求書」を提出するものとする。なお、この場合には、子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類の提出は要しない。

○育児休業期間の延長について

(3)育児休業期間の延長の請求

育児休業の期間の延長は、「特別な事情」がある場合を除き、1回に限るものとする。

※「特別の事情」は、次に掲げる事情とする。

・配偶者が負傷又は疾病により入院したこと

・配偶者と別居したこと

・育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないこと

・その他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(4)子が死亡した場合等の届出

ア 育児休業の承認を受けている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

・ 育児休業に係る子が死亡した場合

・ 産前の休暇を開始した場合

・ 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

・ 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

イ アの届出は、「養育状況変更届」により校園長に提出するものとする。

ウ 校園長が必要と認める場合にあっては、イに規定する届出の他に必要な書類を提出するものとする。

(5)承認の手続き

ア 育児休業発令及び職員への通知

「育児休業承認請求書」の提出があった場合には、校園長は、その内容を確認の上、教育委員会へ提出するものとする。

イ 職務復帰

育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、職務に復帰するものとする。なお、育児休業の期間が満了したときは、職務復帰発令通知を受けることなく、満了した日の翌日から職務に復帰するものとする。

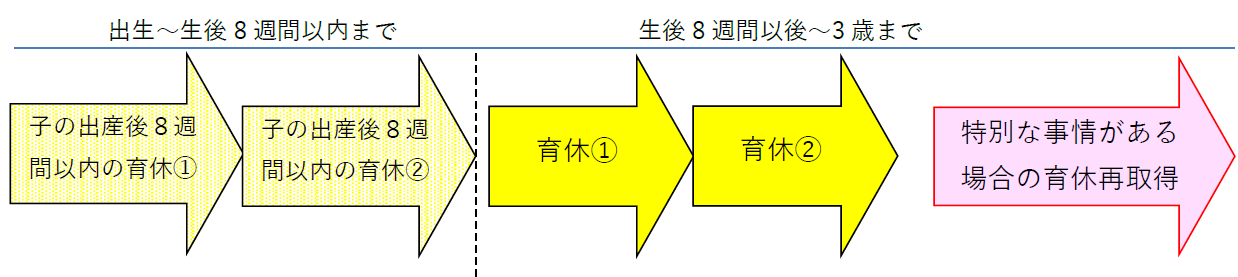

○育児休業の取得の取扱いにかかるイメージ

育児休業の取得については、以下のイメージの4回(※)が最大の取得である。

(産前産後休暇が取得できる場合はこの限りではない)

※ 育児休業の取得回数の上限

原則2回まで。(子の出生後8週間以内はさらに2回取得可能)

▼出生~生後8週間以内まで

|[子の出生後8週間以内の育休①]→[子の出生後8週間以内の育休②]

▼生後8週間以後~3歳まで

|[育休①]→[育休②] → [特別な事情がある場合の育休再取得]

【留意点】

育休終了日から引き続き取得する場合は、育休の再度の取得ではなく育児休業の延長となる。

○再度の育児休業をすることができる特別の事情

育児休業の取得対象となる子について、既に育児休業をしたことがあるときは、再取得することはできないが、特別の事情がある場合は、再取得できる。

※ 「既に育児休業をした」とは、当該子について育児休業法により育児休業をしたことをいい、他の法律により育児休業をした場合は含まない。また、職員が双子など複数の3歳に満たない子を養育している場合において、そのうちの-人について育児休業の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても既に育児休業をしたものとして取り扱うものとする。

※ 「特別の事情」は、次に掲げる事情とする。

① 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失い、又は法第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。

② 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

③ 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育できる常態に回復したこと。

④ 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

○ならし保育の期間中における育児休業の取扱いについて

① 育児休業の期間

職員より、ならし保育の期間中に当該ならし保育を行う子を養育する必要があるため育児休業の請求があった場合において、特別な事情がある場合を除き、2週間を限度として承認することとする。

② 育児休業の延長

ならし保育の期間中に育児休業を承認されている職員から当該ならし保育を行う子を養育する必要があるとして請求があったときは、①に定める期間内において当該育児休業期間の延長又は再度の延長をすることができる。

③ 請求手続

ア 職員は、ならし保育の期間を含んだ期間について育児休業の請求を行う場合は、当該請求に係る子の保育所への入所が決定し、ならし保育の期間が判明した時点で、「ならし保育計画予定書」により校園長を通じて教育委員会に届け出るものとする。

イ 職員は、②に定める育児休業期間の延長を行う場合は、当該請求に係る子の保育所への入所が決定し、ならし保育の期間が判明した時点で、「育児休業承認請求書」及び「ならし保育計画予定書」により校園長を通じて教育委員会に届け出るものとする。

ウ 職員は、ならし保育の期間が短縮されたときは、速やかに「養育状況変更届」及び「ならし保育計画予定書」により校園長を通じて教育委員会に届け出るものとする。

④ 職務復帰

③ウにより届け出があった場合には、当該職員を速やかに職務に復帰させるものとする。

○育児休業を取得することができるようになった教職員について

男性教職員の配偶者が妊娠した事実を知った場合や、育児の休暇・休業等を取得する場合、その他当該教職員に育児の休暇・休業等の取得要件が発生したことが分かった時に面談を行うことが義務付けられている。

(1)面談実施方法

・「勤務条件制度の手引き」や「出産・子育てのための各種制度ガイドブック」等を活用した制度の説明・周知

・「休暇・休業取得予定表」を活用した休暇等取得計画の作成

※SKIPポータルの書庫掲載しています。

(2)男性教職員以外の職員について

・ 面談の義務化はされていないものの、育児休業等の取得を促進するため、当該教職員が妊娠した事実を知った場合や、育児の休暇・休業等を取得する場合、その他当該教職員に出産・育児の休暇・休業等の取得要件が発生したことが分かった時には、制度の説明・周知を積極的に行ってください。

【育児休業等】

Q13 配偶者が取得している場合でも、育児休業の取得は可能か。

A13 子を養育するために必要であれば、配偶者が取得している場合でも、取得することができます。

Q14 前60分の部分休業を取得しているが、明日だけ、前30分 後30分取得するなど、日によって取得単位を変更できるのか。

A14 取得要件がなくなったことにより、当該日の部分休業を取消すことはできますが、取得単位を変更することはできません。